Light your Fire

Siete riusciti a entrare?

La vita di Jim Morrison: Tra poesia, fuoco e oscurità

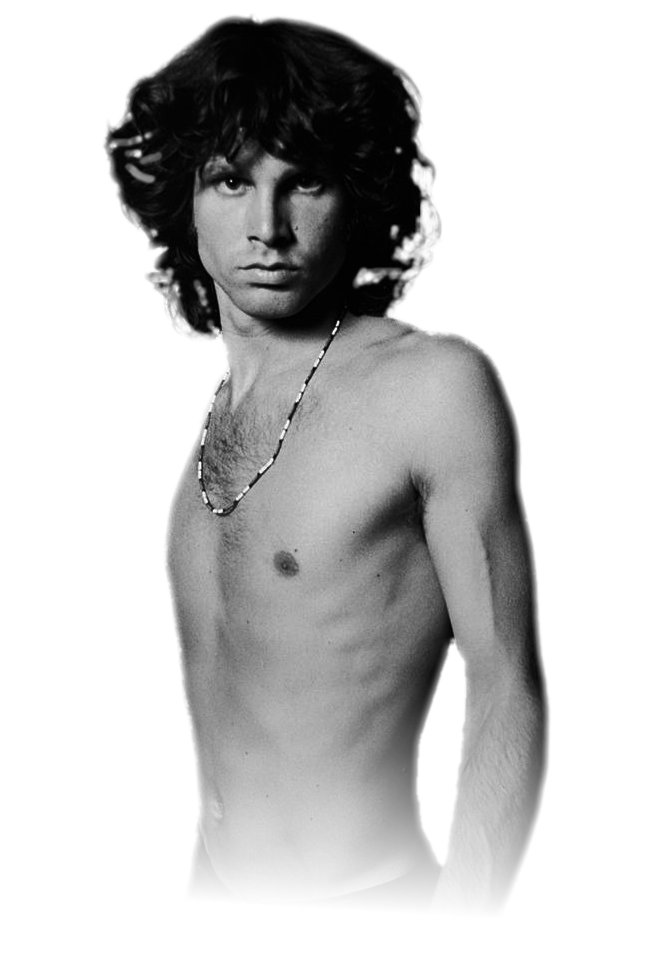

James Douglas Morrison nasce l'8 dicembre 1943 a Melbourne, in Florida, da una famiglia con radici militari. Suo padre, George Stephen Morrison, è un ufficiale della Marina degli Stati Uniti, una figura autoritaria e distante, mentre la madre Clara è più riservata e tradizionalista. Questa infanzia segnata da spostamenti continui e da un’educazione rigida lascerà un segno profondo nel giovane Jim, alimentando in lui un senso di estraneità e una ribellione silenziosa ma crescente. Fin da adolescente, Morrison sviluppa un’intensa passione per la letteratura, la filosofia e il pensiero visionario. Ama autori come Nietzsche, Rimbaud, Blake, Kerouac, e si lascia affascinare dalla cultura dei nativi americani, dalle religioni orientali e dall’arte come via di conoscenza e trascendenza. Secondo una storia da lui stesso raccontata più volte, un giorno, da bambino, assistette a un incidente d’auto in cui alcuni indigeni erano rimasti uccisi. Questo evento traumatico – vero o mitizzato – lo ossessionerà per tutta la vita, diventando una chiave simbolica ricorrente nella sua poesia. Nel 1964 si trasferisce a Los Angeles per studiare cinema alla UCLA, attratto dal potenziale artistico e sovversivo del linguaggio visivo....

“Esponiti alla tua paura più profonda; dopodiché, la paura non avrà più potere e la paura della libertà si ridurrà e svanirà. Sei libero.”

Jim Morrison: il poeta sciamano del Novecento

Intro

Jim Morrison è conosciuto principalmente come la voce dei Doors, ma ridurlo a una semplice rockstar sarebbe un errore. La sua vera natura si svela nei versi, spesso oscuri e mistici, che attraversano la sua produzione poetica. Le sue poesie non erano semplici liriche da canzone: erano riti, invocazioni, viaggi nei territori dell’inconscio. In questo trattato, esploreremo la poetica di Morrison come espressione di una visione del mondo radicale, sciamanica, intrisa di simbolismo e ricerca esistenziale.

Il linguaggio della visione

Le poesie di Morrison non cercano una narrazione lineare. Il suo linguaggio è frammentato, immaginifico, spesso associativo, più vicino al flusso di coscienza che alla poesia tradizionale. Le immagini non si spiegano: si evocano. Il lettore è chiamato non a comprendere, ma a sentire. In versi come "We are from the desert / to the garden, to the sea" si avverte un continuo spostamento spaziale, quasi rituale, dove il significato è liquido e cambia a seconda dell’interpretazione.

Morte e rinascita: l’archetipo del viaggio

Un tema ricorrente nelle poesie di Morrison è il ciclo di morte e rinascita. Questo non va inteso solo in senso fisico, ma anche come trasformazione interiore. L’io poetico affronta il buio, l’abisso, l’annientamento, ma ne esce trasfigurato. Questo richiama le pratiche iniziatiche di molte culture antiche, dove il rito di passaggio implica una discesa agli inferi per poter rinascere come essere nuovo. Morrison, affascinato dai riti tribali e dall’antroposofia, trasforma la poesia in un rito moderno.

Eros e Thanatos: desiderio e distruzione

La tensione tra erotismo e morte è una delle più potenti nella sua scrittura. Morrison non separa l’amore dalla distruzione; spesso i due si fondono. Il corpo, nei suoi versi, è un tempio ma anche una trappola, un luogo di liberazione e di perdizione. L’amore non è mai solo romantico: è primordiale, sessuale, talvolta violento. Questo dualismo richiama il concetto freudiano di Eros e Thanatos, come forze opposte ma inscindibili della psiche umana.

Il poeta-sciamano

Morrison non si vedeva come un semplice artista, ma come un sciamano urbano. Il palco diventava per lui un altare, e le sue poesie, sia recitate che scritte, erano incantesimi. Spesso evocava spiriti, visioni, animali totemici. In An American Prayer, ad esempio, si leggono versi come:

"O great creator of being / grant us one more hour / to perform our art / and perfect our lives."

La poesia diventa così una forma di invocazione, una preghiera pagana in un’epoca disincantata.

Influenze letterarie e filosofiche

La poesia di Morrison è profondamente influenzata da autori come William Blake, Arthur Rimbaud, Nietzsche, e Allen Ginsberg. Blake gli offrì la visione mistica e l’idea che “le porte della percezione” potessero aprire mondi invisibili. Rimbaud gli insegnò a diventare "veggente" attraverso il disordine dei sensi. Nietzsche gli trasmise il senso tragico e dionisiaco della vita. Ginsberg, infine, la forza del verbo come atto politico e spirituale. Morrison assorbe queste influenze e le fonde in uno stile unico, in cui la poesia non è mai separata dall’esperienza vitale.

La poesia come liberazione

Per Morrison, scrivere era un atto di liberazione personale, ma anche una forma di ribellione collettiva. I suoi versi sfidano la morale borghese, smascherano le ipocrisie, gridano il bisogno di autenticità in un mondo costruito su maschere. Scrivere poesia, per lui, non era un mestiere: era un atto sacro, un urlo contro l’oblio.

L'incanto della parola: poesia come rituale

Lo stile poetico di Jim Morrison sfugge a ogni rigida classificazione. Non segue metrica tradizionale, né rime obbligate: ciò che guida la forma è il ritmo interiore e rituale. Spesso i versi sono brevi, sincopati, simili a battiti cardiaci irregolari, oppure si distendono in lunghi flussi lirici, simili a mantra psichedelici.

Il suo uso del linguaggio è polisemico: ogni parola è un simbolo che può aprire molteplici significati. I verbi sono spesso al presente, per accentuare la potenza immediata del momento poetico, mentre i sostantivi evocano elementi primordiali – fuoco, serpenti, sangue, vento, occhi – come in una mitologia personale.

L’interpunzione è minima o assente. Morrison vuole che la poesia venga respirata, non semplicemente letta. Gli spazi vuoti, le ripetizioni, le fratture sintattiche non sono errori, ma strategie per sospendere il tempo, per generare uno stato alterato nel lettore-ascoltatore.

Frammenti dal fuoco: la voce di Morrison

The Lords and The New Creatures (1970)“There are things known and there are things unknown, and in between are the doors.”

Questa frase – che ha ispirato il nome stesso del gruppo – è un chiaro omaggio a William Blake. Morrison si colloca tra i due mondi, come ponte tra realtà e ignoto, e vede nella poesia lo strumento per aprire le “porte della percezione”.

“You cannot petition the Lord with prayer!”

Tratto dalla poesia Petition the Lord with Prayer, e resa celebre anche nel brano The Soft Parade. Qui Morrison denuncia la vanità della religione formale, contrapponendole la necessità di un’esperienza spirituale autentica, non mediata da dogmi.

Wilderness (1988, postuma)“Moment of inner freedom / when the mind is opened / and the infinite universe revealed / and the soul is left to wander.”

Questi versi descrivono l’istante mistico, il momento in cui l’identità si dissolve e il poeta entra in contatto con qualcosa di assoluto. È una visione molto vicina al concetto orientale di “satori” o al rapimento estatico delle religioni misteriche.

“We have assembled inside this ancient and insane theatre / to propagate our lust for life and flee the swarming wisdom of the streets.”

Una dichiarazione d’intenti. Il teatro è la vita stessa, “antico e folle”, mentre la poesia diventa rifugio e arma contro la “saggezza diffusa” che omologa e normalizza. Morrison rivendica il diritto all’eccesso, al desiderio, alla diversità.

Conclusione

Jim Morrison è stato, e resta, una figura poetica atipica, lontana dalle accademie, ma profondamente radicata in una tradizione esoterica e spirituale che attraversa secoli. Le sue poesie non si leggono solo con gli occhi, ma si assorbono con l’anima. Sono inviti a oltrepassare i confini, a danzare sull’orlo del baratro, a guardare dentro il fuoco senza distogliere lo sguardo.

In un mondo sempre più omologato, la voce di Morrison continua a parlarci con l’intensità di chi non cercava risposte, ma esperienze totali. Non fu un poeta “tecnico” nel senso accademico del termine. Fu un visionario. Il suo valore sta nel coraggio di usare la parola per infrangere i limiti della realtà ordinaria. Come un novello Orfeo, scese negli inferi interiori per riportare in superficie brandelli di verità, sotto forma di versi, visioni e confessioni. La sua poesia vive ancora perché parla a quella parte di noi che non si accontenta, che cerca, che brucia.